塞尚曾經說:莫奈只是一只眼睛,但是上帝啊,這是怎樣的一只眼睛。1908年,這只眼睛患上了白內障,白內障是眼睛過濾色彩的晶狀體逐漸混濁的一種疾病,隨著病情惡化,眼中所見景象變黃,而這種黃還會阻止光譜藍色一端發出的光線,患者失去對色彩的辨認,所見到的綠色變成黃綠色,藍色和紫色變成黃色和紅色,事物失去輪廓,視網膜為適應這種變化,反而提高對藍色和綠色的敏感度。

莫奈畢生追求用色彩和筆觸表現隨著光的變化事物在眼中呈現的景象,但白內障導致他的作品出現很大變化,景物的細節變得模糊,色彩也與前期的風格截然不同。藝術批評家卻認為:這種變化讓莫奈突破了觀察者的界限,他晚期的《睡蓮》,模糊的輪廓與不真實的色彩,充滿了“精神上的超脫”感。

藝術和科學的關系看來比我們想像的要復雜。荷蘭“風格派”畫家代表人物皮耶特·蒙德里安多年用繪畫尋求有關幾何形狀的真相,最后他認為答案是直線,直線構成了所有形狀,若干年后,生理學家們發現了“方位選擇性細胞”,這些細胞選擇性地只對直線進行反應,而正是這些細胞,被認為是讓大腦形成對形狀之感知的基本構件。原子結構學說之父玻耳酷愛立體主義畫作,書房里掛滿了抽象派靜物,并時常向來訪的客人講述他對這些畫作的深刻理解,這些畫作一般人看不懂,但卻賦予了玻耳靈感,他逐漸認為,那看不見的電子的世界,、其實是一個立體主義的世界,就像畢加索一幅被分解了的吉他,它以什么形式出現,取決于你觀看它的方式。在畢加索1903年的作品《悲劇》面前,神經學家承認,藝術家們很早以前就懂得了利用光線營造空間景深,而事實上神經科學認為,我們對于景深的感知、對于三維和運動的感知、對于空間組織的感知,來自于視覺系統的一個分部,這個分部是進化過程中留下的一個老部件,它對于色彩是盲的,看到的世界是一堆堆灰色的陰影,因此在缺乏光線明暗對比的情況下,我們無法看到景深和物體的運動,而在畢加索的這幅作品中,觀眾能感到明顯的三維感,那是因為畢加索巧妙地利用了光線,雖然他對神經老部件一無所知。

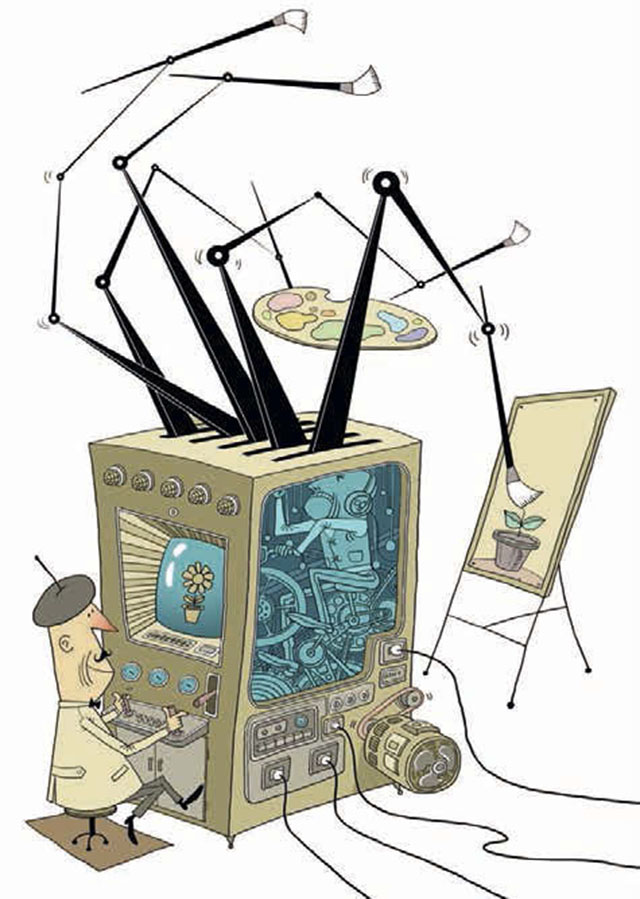

可見欣賞世界名畫不僅提高藝術修養,還能幫助我們學習醫學、生理學、神經科學。同樣,多了解科學知識也有助于我們了解藝術世界。比如我們的手機,使用了叫做“跳頻”的加密技術,以防止通訊信息被攔截,而“跳頻”事實上是由一位作曲家發明的。我們的手機電腦電視屏幕,由紅綠藍色的小點組成,這些小點組合在一起,導致了各種顏色的產生,這種技術,靈感來自后印象派畫家修拉。醫學上,治病救人的傷口縫合技術的誕生,來自于艾利克斯卡羅爾醫生對于花邊制作藝術的熱愛。還有貝爾大叔,他本是一位鋼琴師,只是想要玩個音樂游戲,結果就把電話給發明了。

為了更直觀地呈現藝術對科學的貢獻,密歇根州立大學的羅伯特· 伯恩斯坦教授做了詳細調查,最后得出數據:諾貝爾科學獎得主們唱歌、跳舞、參加表演工作的幾率,是普通科學家的25倍,他們去寫個詩抒個情從事文學創作的幾率,是普通科學家的12倍,他們做木工或者其他小手工的幾率,是普通科學家的8倍,而且大部分諾獎得主認為他們的藝術人生大大提高了他們的科學創造性。在科學領域,熱愛藝術顯然使人進步,不會點兒吹拉彈唱花邊制作什么的,都不好意思跟諾獎得主打招呼。當然科學家們吹拉的水平怎樣是另一回事了,說不定像柯南· 道爾筆下的福爾摩斯那樣科學知識豐富小提琴拉得像殺豬。

藝術為什么如此重要?按照愛因斯坦的意見,也許就是“想像力比知識更重要,知識只是關于當下的了解,而想像力擁抱整個世界,包括未曾懂得的”。

但科學與藝術此刻在人們心中的地位卻并不平等。科學家們創立了科學與藝術之外的“第三種文化”,致力于向大眾進行科普,“傳統意義上被稱為科學的東西,今天已經變為大眾文化……科學是唯一的新聞”。科學似乎成為唯一真相,然而也有很多人認為科學已經證明了只靠數據與方程式回答不了它需要回答的問題:萬物是什么?我們是誰?藝術記錄下的人類個人體驗,也許對解決這些問題有所幫助。我們是誰以及萬物是什么如此宏大深刻的問題,真的能在藝術的幫助下得到解決嗎?時間才知道答案。但藝術倒的確可以解決一些事關人類生存的微觀問題,比如維多利亞時代倫敦空氣污染狀況是多么惡劣什么的。

莫奈1899年和1901年在倫敦兩次逗留留下多幅倫敦教堂風景畫,畫中倫敦優雅朦朧,籠罩在淡淡的光線中。經伯明翰大學科學家研究后表明,莫奈描繪的美麗色彩提供了有關透射分散的光線的信息,從而能夠幫助氣象學家分析出維多利亞時代臭名昭著的倫敦毒霧的成分。