瑪麗?安托瓦內特王后是寶璣時計真正狂熱的擁護者。出于對擁有幸運、新奇事物的渴望,王后購買了多款寶璣時計:包括一塊裝配了寶璣研發的自動上鏈表。1783年,一名仰慕者向寶璣Quai de l’Horologe(鐘表提岸)的工作坊訂購了一塊極盡奢華、薈萃鐘表科學精華的時計作為禮物贈予王后。此份訂購合同規定,各部件應盡量以黃金來替代其他金屬,懷表的功能應復雜而多樣。在時間與成本不受限制的情況下,寶璣的制表技藝得以盡情發揮。

可惜王后未曾有幸欣賞到這款時計。直至1827年,即王后逝后34年,這件作品才得以完工,制作時間長達44年,而距離品牌創始人離世已4年之久。這款命名為“Marie-Antoinette”的寶璣N°160懷表自1783年起便成為了制表業的神話。它的復雜極致、它的淵源以及其故事如同史詩般傳奇,200多年來一直縈繞在制表師與收藏家的心中。近來,此塊懷表的命運又因其在耶路撒冷博物館遭盜消失數十年而加添一抺神秘色彩,為它的傳奇寫下了新的篇章。

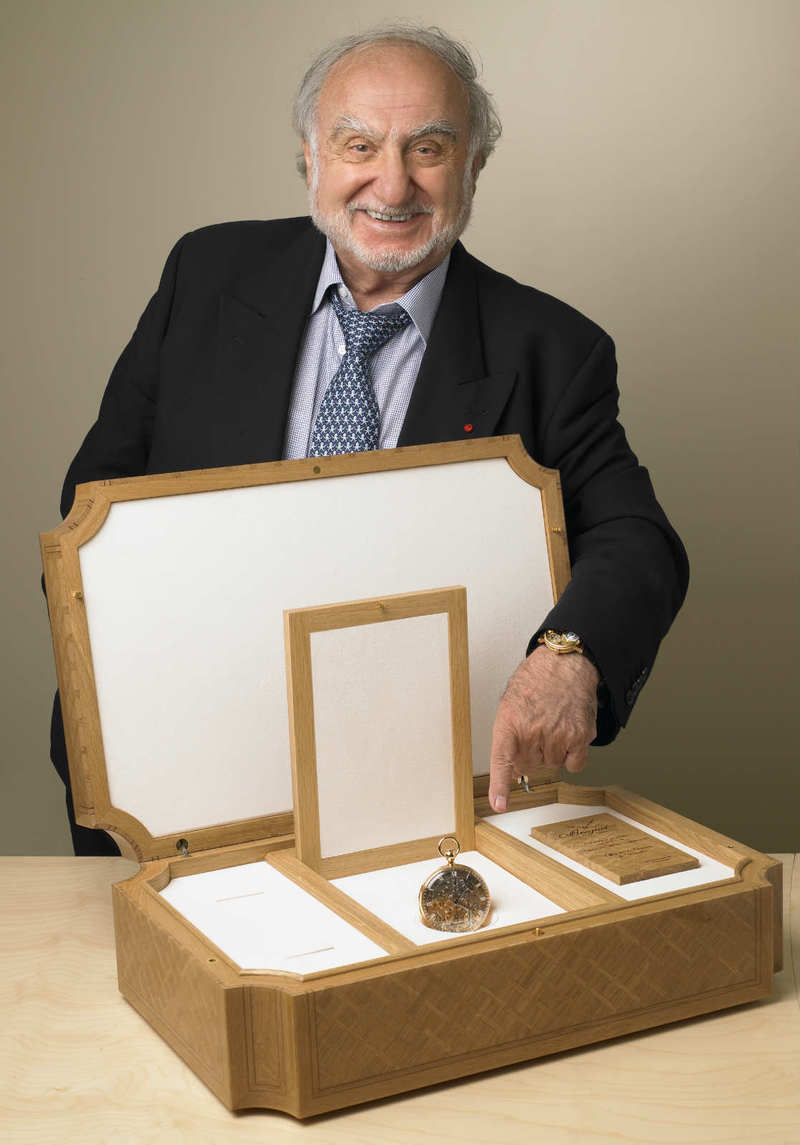

2005年,尼古拉斯?海耶克以完全復刻此表為自己樹立了挑戰目標。在聽說凡爾賽宮中王后鐘愛的那棵橡樹快將倒下后,他決定將橡樹的木材打造成表盒以賦予其新生命。凡爾賽宮欣然接受寶璣制表公司的建議,將木材相贈以表達其對寶璣公司致力修復瑪麗?安托瓦內特王后故居的謝意。正當復刻作品的制作于2007年完工之際,那塊于1983年神秘消失于耶路撒冷的藏品又神奇地被尋回,傳奇得以續寫。不過,至今寶璣制表公司仍無法驗證這塊時計。

這款今天于巴塞爾舞臺上耀眼奪目的表中之冠,卻隱藏著一段艱辛歷程。對于來自寶璣博物館及其他高級文化機構,如巴黎文化與藝術博物館內的檔案與原始圖紙研究,成為了復制工作的唯一數據源。通過參考同時代古董表,特別是著名的Duc de Praslin懷表,揭示了許多關于當年鐘表款式與制表技藝的新要素。這些研究不僅讓那些逐漸消失的工藝重生,還使制表商得以制作出在各方面都完全忠于原作的時計。

僅依據文檔來復刻并設計具如此多復雜功能的時計可謂孤注一擲。而此項工作也揭示了寶璣制表師們的天賦才能。各項功能與每一處裝飾特征都經過仔細的分析。以懷表的外形為例,直徑63毫米的黃金表殼采用一種特殊的高銅含量合金鑄造,以再現當年的時代色彩。表盤與底蓋的表鏡選用礦物水晶,以展示華麗的機芯與精湛的修飾工藝。研究還進一步重現了原表的另一項復雜功能――跳躍時。

作為一款具備時、刻、分三問報時的自動上鏈懷表,新的Marie-Antoinette表匯聚了一件藝術作品的所有特質。2時、6時及8時位為萬年歷的日期、星期與月份顯示。10時位的時差顯示以懷表為載體顯示太陽時與平均時之間的差異。一根修長的獨立秒針將寶璣發明的跳躍時顯示與分針聚焦于表盤的中央。小秒則置于6時位。10:30時位的48小時動力儲備顯示則與01:30時位的雙金屬溫度顯示遙相呼應。

這款自動上鏈 “perpétuel” 機芯由823個經過精心打磨的零部件組成。從表盤下的主夾板、橋架、列輪中最小的齒輪,到日期顯示以及打簧機構都采用經過木棒打磨的玫瑰金制造,甚至是螺絲也采用經過拋光打磨的藍鋼。摩擦點、孔眼與軸承都配有藍寶石。每一處細節都做工精湛并以手工打磨。這一精美絕倫的機構還采用了一套獨特的自動提升擒縱裝置、一個金質螺旋擺輪游絲與一只雙金屬擺輪。寶璣的另一項發明――雙避震防震機構為避免擺桿及上鏈錘軸受到撞擊與震動提供了保護。

這款為王后度身定做的杰作靜靜地躺在一只極為珍貴的禮盒中。禮盒由3500多塊來自凡爾賽宮那棵橡樹木材制作而成,并毫不吝惜的將其中1000多塊以鑲嵌工藝的形式來描繪瑪麗?安托瓦內特王后手執玫瑰的情景――這一細節的靈感取自那幅著名的王后肖像畫。禮盒的外層則完全忠實的復刻了小提亞儂宮內的木板鑲花地板式樣。為了完成當年寶璣先生把此款時計打造成18世紀鐘表榮耀之豐碑的夙愿,品牌于2008年傾力再創傳奇,將此表永遠銘刻于20世紀的歷史中。