最最遙遠的路,最最接近你的地方。

杯中有酒,席上有歌,這是一個太美好的夜晚。

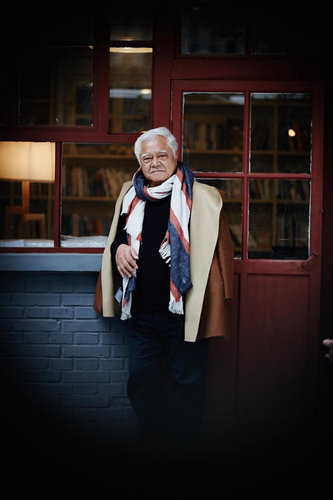

深秋的北京下起雨,胡德夫穿件白襯衣系著灰色圍巾推門而入。花白頭發,古銅面容,炯炯有神的雙眸,看上去很像一個深藏不露的武士。直到他開口說“我先給大家唱一曲吧”,你之前對這位傳奇人物所有的猜測就都拋開了,眼前明明就是一位隨性自在、笑得憨厚的老先生。

他用卑南族語唱了首偏歡快的歌,雖然早已反復將他的三張唱片聽過無數遍,但這樣在不到半米的身邊聽到還是震撼了一小下。寬廣渾厚,一身海洋風,蒼茫又原始,老先生說,這是他們部落表達歡迎的歌。“我們從小聽到的就是這樣的詠嘆調。喜怒哀樂都是單純的幾個咿呀哦,其實也不好翻譯,因為很多都是虛詞!哈哈。”

邊上放著一杯酒,胡德夫很快進入狀態。小院女主人做的是云南菜,老先生便開始講他26年前就去過云南,壯闊的蒼山洱海讓他印象很深;講自己平時愛吃辣,愛喝高粱酒,來北京被帶著去吃了烤鴨和羊肉火鍋,但覺得最好吃的還是一碗十幾塊錢的蘭州牛肉面;講故鄉大武山的水牛、山谷、飛鳥,講小時候在臺灣原住民的山坡上放牛,成年后也不希望看到任何一棵樹倒下,任何一條河變濁。他整個人和他的音樂一樣,帶著濃重的土地氣息、悲天憫人的情懷和深沉的愛,簡單又樸素。

是的,深沉的愛。現在太多音樂里描寫了愛,但多數都不如說是欲望,真正的愛是寬容大氣又美好的,從胡德夫的身上就能真切體會到。每次跟人說起胡德夫,總覺得以我這樣才二十幾年人生經歷的后輩來講述他的故事實在不夠格,而且確實是不能用三言兩語道盡的,近幾年大陸媒體已對他有諸多報道,但喜歡他的人也擔心會演變成過度的解讀與討論。他不是一個沉醉于風花雪月的藝人,不代表任何政治意識形態,他只是一位深愛腳下這片土地的悠然歌者。

房間角落的音箱循環播放著胡德夫的幾張專輯,有時大家突然集體靜下來,只剩里面傳來的喃喃吟唱時,老先生竟覺得有點不好意思,呵呵笑了兩聲。《美麗島》、《最最遙遠的路》、《大武山美麗的媽媽》……流水般的鋼琴聲從角落傾瀉出,寬闊悠長,詩一樣的歌詞由渾厚的嗓音帶出來,把我們也帶往遙遠的時空,帶到那個有太平洋的風吹過的地方。

胡德夫在多數場合都被稱為臺灣民謠之父,七十年代,當所有的人都在學唱美國人唱的歌時,他與李雙澤、楊弦等朋友一起收集整理臺灣原住居民音樂,在那個敏感又戒嚴的時代,開始譜自己的歌,寫自己的詞,表達自己的感情,開展“臺灣民歌運動”。這是一個歷史性的開端,后來我們熟知的很多著名音樂人都是受此啟蒙而開始歌唱歷程的,包括羅大佑、李宗盛。但有趣的是,胡德夫總說每次聽到人家以“臺灣民謠之父”這個稱呼介紹自己的時候,就總想裝作去上廁所,也喜歡半開玩笑地說自己的名字“胡是胡作非為的胡,德是失德的德,夫是懦夫的夫”。

這樣自嘲的解讀大概也是他用來鞭策自己。動蕩的年代,他的藝術家性格和鄉土認同感讓他之后的現實生活過得坎坷不安。為了自己民族的命運,捍衛原住民的身份與權利,他以音樂及音樂以外的激情介入到社會運動中,周旋于各種政治力量間,一直到白了頭發,2005年,55歲的胡德夫才推出了第一張沉淀了30多年的創作專輯《匆匆》,是在他年少就讀的淡江中學舊禮拜堂錄制完,蟬聲隨著鋼琴聲一起入歌,渾然天成。

而就是在那一年,胡德夫在臺北紅樓舉辦了他的個人演唱會,后來有人形容那簡直是一場詭異的聚會,除了大批名流趕來捧場外,臺下更匯集了大量藍綠兩營政壇人物,當朝權貴與落難王侯、昔日戰友與今日仇寇……這些幾乎不會同場出現的人物,一起用手打著節拍,跟著臺上哼唱——30年前,他們遠不會這么勢不兩立,都是聽著胡德夫及其朋友們的民謠成長的年輕學子。就是這樣一群人,在他當晚洶涌澎湃的歌聲里,全都淚光閃爍,大家都回憶起了那個讓人血脈忿張的理想主義年代,用作家馬世芳的話說,那可是個“‘尊嚴’、‘夢想’這兩個詞尚未被糟踐到令人羞于啟齒的時候”,是“一提起’未來’,眼睛就會放光的年歲。”

角落里的歌依然沉沉地放著,胡德夫已經喝掉了好幾杯酒,他說起了很多這些年在五湖四海見到的朋友,比如曾經拉著周云蓬到大武山,兩人就坐在山坡上盡興哼唱;比如在臺東自己開的牛肉面館里放著一架鋼琴,有空的時候就會在店里演奏;還自薦當臺灣的美食義務推廣員,讓大家一定去嘗嘗當地的大芒果。老先生說話時依舊是隨性的態度,經歷了顛沛的半生,他整個人和他的音樂一樣,沒有任何哀怨之氣,反而愈發堅定又包藏張力。

酒酣耳熟之際,胡德夫應大家的請求給每個人都寫了一段話,全部是靈光乍現,像寫歌詞一樣描述了當下的感受。“大地永遠美麗,像我眼前的你。”“一座大橋正在水上落成,你我就是其上的纜索和橋墩。”……我趁機問了一個比較嚴肅的問題,“從四十多年前你們發起臺灣民謠運動到現在,民謠音樂現今的發展是如你們所愿的嗎?”老先生停住思考了半天,在我的紙上寫下了答案,是李雙澤當時在演奏會上唱的一句:

“我們的歌/是洶涌的海洋/是豐收的大合唱。”

叫人激動的是,在老先生的提議下,整個夜晚又真的有了一次美好的大合唱。他教給大家一句卑南族語歌詞,他唱著,我們和著,低聲高聲,來回唱畢,老先生感慨,這樣真好。

是啊,感謝有音樂,在這個大家逐漸要忘記真實的年代,至少有它可以穿透一切的藩籬與障礙。感謝 ENJOY 主辦的這場“烏托邦晚宴”,自由、真情、美食,觸動著每一個人。當然,也要感謝這個時代,讓我們能聽到胡德夫的聲音,已經非常足夠了。就像馬世芳在《地下鄉愁藍調》里的一段話所說:

“不禁猜想,當我們的骨灰與草木同朽,這些歌在我們的后代耳里,又該會喚起什么樣的情感呢?謝謝胡德夫——能與你處在同一個時代,親耳聽到你大聲歌唱,真是我們的榮幸。”